オホーツク文化発見の地・網走から「オホーツク街道」の旅がスタート

2013(平成25)年、全面的にリニューアルした「モヨロ貝塚館」。司馬遼太郎が訪れたころよりも充実した内容となっている(写真提供 網走市教育委員会)

1日目

女満別空港でレンタカーを借りて出発!

女満別空港

網走市立郷土博物館分館 モヨロ貝塚館

「モヨロ貝塚」はオホーツク文化発見の地。司馬遼太郎のオホーツク沿岸の旅も、ここから始まっています。

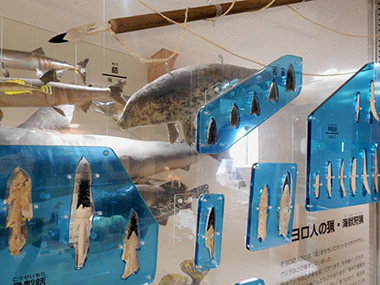

1913(大正2)年、オホーツク海に面した網走川の河口近くに、大規模なムラの跡が見つかりました。発見者の米村喜男衛(きおえ)は、それが今まで知られていない人々のものであることに気づきます。独学で考古学を学んでいた米村は、理髪店を営みながら発掘調査を開始。北海道にもともとあった文化とは違う、北方の大陸方面からやってきた人々による「オホーツク文化」があったことを明らかにしました。遺跡に隣接した「モヨロ貝塚館」では、2003(平成15)年から行なわれた再調査で新たに見つかった資料を中心に、住居・貝塚・墓の3つのテーマごとにモヨロのムラの暮らしを紹介しています。貝塚からは海獣猟に使う銛などの骨角器や動物の骨、住居跡からは動物意匠の土製品などが出土しました。

クマなどをかたどったものは、儀礼に使用されたと考えられています。獲物となった動物の霊を慰め、再び自分たちのもとへやってくるように祈る「送り」の儀礼はアイヌ文化にも見られ、オホーツク文化に源流があったとする見方もあります。

また、「墓域展示室」では発掘したときの墓のようすを再現して展示。ここは遺跡の一部をそのまま展示室にしているため、再現した墓の真下には実際の墓が埋まっています。発掘現場を訪れたような臨場感が味わえるでしょう。

展示を見たあとは、外へ出て「遺跡の道」へ。「史跡 最寄(モヨロ)貝塚」として整備され、散策路が設けられています。オホーツク文化特有の六角形をした住居跡や、死者に土器をかぶせて葬っていた墓域など、遺跡そのものを間近にすれば、1300年前ここにあったというモヨロのムラへの想像がふくらみます。

*写真はすべて「網走市教育委員会」提供

網走市立郷土博物館分館 モヨロ貝塚館 MUSEUM ページへ

網走市立郷土博物館

モヨロ貝塚館と合わせて見たいのがここ。網走市内を見渡せる小高い丘にたたずむ、クラシックな博物館です。北海道内の数々の名建築を手掛けた建築家・田上義也(たのうえ よしや)の設計によるもので、1936(昭和11)年に建てられた北海道最古の博物館建造物です。モヨロ貝塚の発見者・米村喜男衛が収集した考古や民族資料をもとに「北見郷土館」として開館。その後、網走市に移管されました。ドーム型の屋根やステンドグラス、らせん階段など、優美ながらどこか力強い姿は建設当時のまま。現在も一部使用されている、田上が館に合わせてデザインした木製展示ケースも注目ポイントです。

オホーツク文化の展示は、モヨロ貝塚の出土物は昭和20年代に発掘されたものが中心です。また、網走市内だけでなく、近隣の地域から見つかった貴重なオホーツク文化の資料を展示しています。湧別町の川西オホーツク遺跡から出土した、マッコウクジラの歯で作られた海獣やクマの像は、とてもリアル。オホーツク文化の人々が、鋭い観察眼とたくみな工芸技術を持っていたことをうかがわせます。

博物館が建っている場所も、見どころのひとつです。「史跡 桂ケ岡砦(とりで)跡」となっていて、近世アイヌ文化のチャシがありました。断崖上の地形を利用して作られ、周囲には堀がめぐらされているのがわかります。

チャシは防衛施設だけでなく、話し合いや祭祀などを行う場でもあり、ここは「チャランケ(談判)チャシ」とも呼ばれています。また、別名を「リンナイサノプツ(網走川の海のほうの河口にある)チャシ」と言い、網走川、そしてオホーツク海まで見渡すことができます。

2016(平成28)年、開館80年にともなって展示をリニューアルし、網走の自然と歴史のコーナーがさらに充実しました。夏は自然系、冬は歴史系の企画展が開催されているので、季節を変えて訪れるとより理解が深まります。

網走市立郷土博物館 MUSEUM ページへ

サロマ湖畔で宿泊

1日目の締めくくりは、風光明媚なサロマ湖畔で。オホーツク海の波で運ばれた砂が堆積して砂嘴(さし)が作られ、海と仕切られてできた湖です。もともと淡水湖でしたが、舟の通り道のために湖口を切り開いたことで汽水湖になりました。

湖周辺には、はるか昔から人々の暮らしがあり、明日訪れる「常呂遺跡」も湖のすぐ近くにあります。

サロマ湖の名産品といえば、なんといってもホタテ。ホタテ養殖発祥の地であり、『街道をゆく』では地元の人が「常呂はホタテと遺跡の町」と紹介する場面があります。また、常呂遺跡を発見した大西信武氏のエピソードで、近海で捕れるコマイ(氷下魚)についても触れています。オホーツク自慢の海の幸を、ぜひ味わってみましょう。

そのほかのおすすめ情報

- 網走市内の飲食店やホテルでは、「モヨロ鍋」(オホーツク土器に見立てた特製の鍋に、オホーツクサーモンをはじめオホーツクの魚介と、網走発祥のすり身を入れた鍋料理)を提供しています。

- サロマ湖や網走の能取湖の湖畔には、塩分を含んだ湿地に生育するアッケシソウ(サンゴソウ)の群生地があります。9月中 旬~10月上旬ごろ紅葉し、一面がじゅうたんを敷きつめたように赤く染まります。

.jpg)