北海道の歴史と文化と自然

北海道の伝統の食

四方を海に囲まれ、広大な大地がひろがる北海道は、その環境を活かした漁業や農業がさかんです。地域の産物をおいしく食べるために、また長く厳しい冬を過ごすために、北海道らしい食文化が生まれました。明治期以降、各地からの移住者が故郷の味を伝え、少しずつ形を変えながら北海道に定着した料理もあります。

※アイヌ文化の伝統の食については、「アイヌ文化 伝統の暮らしのすがた―衣・食・住」をご覧ください。

松前のハレの料理

江戸時代、松前藩の城下町であった松前では米がとれなかったため、人びとの食生活は本州との交易でもたらされる食料で成り立っていたといえます。

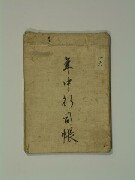

松前藩の重臣であった近藤家が明治初め頃に書き記した『年中行司帳』には年とりの料理に「御飯、汁、坪(つぼ)、平(ひら)、皿、あらまき、しほびき、なます、にしんづけ、魚のすし」をあげ、大晦日の皿料理には、北国らしい塩引きサケ、ニシン漬け、飯ずしがみられます。

道南地方や日本海沿岸地域などの年越しや正月料理は、煮しめ、くじら汁、新巻、なます、茶碗蒸し、数の子、刺身などです。

「くじら汁」は、塩くじらの脂身を豆腐、こんにゃく、によ(エゾニュウという山菜)、大根、しいたけ、わらび、じゃがいもなどと醤油味で煮込む料理で、大鍋いっぱいに作り、三が日の食事にしたといわれています。

くじら汁は日本各地の漁村に伝わる料理で、北海道でも日本海沿岸を中心に道南から道北で食べられています。くじらは漁村では「えびす」とも呼ばれ、ニシンを浜に追い込む豊漁のシンボルとされ、大漁を祈願して正月に食べるようになったといえます。

江戸時代の松前を再現したテーマパーク

松前藩屋敷

華やかだった藩政時代の松前を再現した「松前藩屋敷」では、武家屋敷、ニシン番屋、廻船問屋など14棟の建物がみられます。また、ニシンそばや三平汁定食などを提供する食堂もあります。

- 住所北海道松前郡松前町字西館68

- 電話0139-43-2439

- リンク松前藩屋敷

三平汁、べこもち・海でつながる郷土の味

北海道では、ニシンやサケ、ホッケなどで作る「三平汁」も郷土の味として親しまれています。

大根、にんじん、ふきなど、ありあわせの野菜や季節の山菜を入れる三平汁は、野菜が不足しがちなニシン漁場で働く人に最適な料理であったといえます。現在は塩蔵の魚と野菜を煮た汁物ですが、かつては塩漬けの魚の汁を調味料として野菜を煮たもので、秋田の「しょっつる」に近く、東北から出稼ぎや移住してきた人が伝えたと考えられています。

漁場では明治以降も、ニシン、ホッケ、ハタハタ、タラなどの内臓をつけたまま塩漬けし、その汁で作っていましたが、臭いがきついことなどから次第に塩漬けの魚を使う調理法に変化し、都市部でも食べやすい形で広がりました。いまや北海道を代表する郷土料理の一つです。

北海道と東北地方には米粉のお菓子「べこもち」がみられます。北海道の道南地方から日本海沿岸にかけては、5月5日の子どもの日にも食べられています。

北海道各地で作られているべこもちは、木の葉や丸形が多くみられるほか、青森県下北地方に近いナマコ形などもあり、色も柄も実にバリエーションゆたかです。さらに、地域によっては「くじらもち」とよぶ場合もあります。

べこもちは小さいけれど腹持ちがよく、疲れたときもうれしい甘さは、いつも人びとの元気の源として愛され続けてきたことは間違いないでしょう。

命を支える「ごしょいも」

明治期以降、北海道各地で本格的に農地が切り拓かれ、えんばく、大麦、小麦、裸麦、そば、大豆、いなきび、とうきび、ごしょいも(じゃがいも)、かぼちゃなど、さまざな作物が栽培されるようになりました。なかでも、ごしょいもは冷害に強く、比較的栽培がしやすいため、北海道に最適な作物として広く普及します。

保存性も高いので、1年を通してごはんの代わりに、おかずにおやつに、よく食べられました。調理法はそのままゆでるほか、おろして団子やお焼きにしたり、つぶしていももちにしたりと工夫されました。

「ごしょいも」の名前の由来は、1個の種イモを植えると五升の芋が収穫できるためといわれますが、他の穀類が凶作・不作の年でも収穫ができ、人びとの命を支えてくれる頼もしい存在だったのです。