北海道の歴史と文化と自然

縄文文化の人びとの祈りとこころ

縄文文化の遺物をみると、その多様さや技術の高さ、美しさに驚かされます。現代の視点でみると愛らしくユーモラスなものもあります。縄文文化の人びとはこれらを何に使っていたのでしょう。どんな気持ちで、土偶や土版を形づくっていたのでしょう。自然とともに生きた縄文文化の人びとが世代を超えて育んできた精神世界。たくさんの遺物たちが、静かにその歴史を語りかけてくれます。

こめられた祈り

今も私たちは、森の大木や山々、海、自然の現象などにいろいろな「カミさま」がいて、恵みを与えてくれたり、悪さをしたりすると考える「文化」をもっています。一人だけ偉大な神がいるのではなく、たくさんの「カミさま」がいます。精霊のようなものがたくさんいると考えた方が近いかもしれません。

このような考え方は、「墓」や「貝塚」、「盛土(もりど)」などの「送り場」にみられるように縄文文化からすでに存在し、現在まで受け継がれてきた自然と人間のかかわりの思想に他なりません。

そのような縄文文化の人びとの心=精神性をあらわすものの一つに「土偶」があります。

土偶は何のためにつくられたのでしょうか。

これについては女神、精霊、呪術の道具、死と再生のシンボル、病気の身代わりなど、さまざまな説が出されていますが、よくわかっていません。しかし、少なくとも誕生や死、生きる糧など自然と向き合い続けた縄文文化の人びとの「祈りの心」と結びついたものと考えられます。土器や土偶に刻まれた文様にも、そのような祈りがこめられていたのでしょう。

北海道で見つかった土偶は、時期ごとに特徴がみられます。

早期・前期の土偶は大正8遺跡のように小型で目・鼻・口の表現がありません。中期には板状土偶が多くつくられました。後期には、函館市著保内野(ちょぼないの)遺跡の国宝「中空土偶」のように、大型で中が空洞になった土偶がつくられました。晩期には、室蘭市輪西遺跡出土の土偶のように東北地方の遮光器土偶の影響を受けた土偶がつくられるようになりました。

また、函館市垣ノ島遺跡の約7千年前のお墓からは、副葬品とみられる17点の足形付土版が見つかりました。子供の足を粘土板に押しつけて形をとったもので、国内で見つかったものとしては最多です。今でも私たちは子供の成長を祈り、足形を残すことがありますが、この土版からは子を想う親の心が感じとれます

30以上の遺跡出土品が大集合

帯広市百年記念館 埋蔵文化財センター

帯広市内の遺跡発掘調査で出土した土器や石器などを保管し、公開・活用する百年記念館の分館です。大正遺跡群の出土品も一部を除きこちらで収蔵・公開しています。「矢じりの流行」、「縄文人の道具箱」などユニークな展示も豊富。資料は解説付きで見学できます。

- 所在地帯広市西23条南4丁目26-8

- 電話0155-41-8731

- リンク帯広市百年記念館 埋蔵文化財センター

日本で一番東から発見された土偶を収蔵

根室市歴史と自然の資料館

根室市の歴史と自然を対象に、約3万点の資料を収蔵しています。初田牛20遺跡から出土した土偶は日本で一番東から発見された土偶で、20cmを超える大型のもの。両手両足が反り返った珍しい形の土偶です。

- 所在地根室市花咲港209

- 電話0153-25-3661

- リンク根室市歴史と自然の資料館

北海道初の国宝〈中空土偶〉を常設展示

函館市縄文文化交流センター

中空土偶(愛称:かっくう)のほか、南茅部縄文遺跡群を中心に函館市の縄文遺跡から出土した土器や石器などの遺物を数多く展示しています。ミニチュア土器づくりなど7種類の体験メニューもあります。

縄文社会の変化と不思議な道具たち

今から約4千年前、それまでの暖かい気候が寒冷となる気候変動がありました。

海岸線は海退し、大勢の人が暮らしていたムラは、しだいに人口が減っていったといわれています。

そのような社会の不安からか、立派な装身具を付けた人が現れたり、大きなストーンサークルがつくられたりするようになります。ストーンサークルがつくられた理由は、人びとが祖先のもとに集まる祭祀の場であるとか、共同作業によって団結を強めるためのものなど、さまざまな説があります。竪穴をほり、その土を積み上げて低い土手をめぐらせた「周堤墓(しゅうていぼ)」などの集団墓地がつくられました。

このような場所からは、土器、石棒などが見つかっています。社会の変化に対応して、人びとが祈りやまつりをつくりだしたのかもしれません。

長さ30〜70cm、両端がコブ状になっているものが古く、新しくなるとコブが片方だけ、またはなくなっていきます(写真提供:北海道埋蔵文化財センター)

カメ、鳥、アザラシ、オットセイなどの動物がモデルにつくられたと考えられますが、空想上の生き物と考えたほうがよいかもしれません。愛らしい形と遺跡名から「ビビちゃん」の愛称で呼ばれています(写真提供:北海道埋蔵文化財センター)

目と口に穴があき、実際に顔に被せることができる土面。縄文文化の人びとの顔の特徴が表現されています(写真提供:北海道埋蔵文化財センター/所蔵:文化庁)

北海道埋蔵文化財センター

土製仮面や動物形土製品、石棒のほか、さまざまな道具、貝塚の土層のはぎ取りなど、見応えのある資料がたくさん展示してあります。講演会や考古学教室も開催しています。

- リンク北海道埋蔵文化財センター

身体を飾った縄文文化の人びと

恵庭市のカリンバ遺跡の約3千年前のお墓から、赤い漆塗りのくしやたくさんの装身具が見つかりました。

漆は古い時期から使われていましたが、この頃には高度な技術に達していました。土器や木製品、装身具などに使われ、この赤い色は「ベンガラ」と呼ばれる酸化鉄を粉にして混ぜたものです。ベンガラはお墓や遺体にもまかれるなど、縄文文化の人びとにとって「命」への祈りのあらわれだったのでしょう。

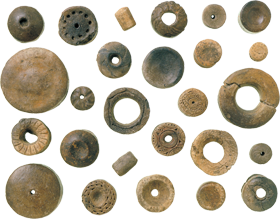

また、縄文文化の遺跡からは、耳飾り、首飾り、腕輪などのアクセサリーがたくさん見つかっています。材料は、土製のほか、ヒスイ、コハク、貝殻、動物の角や骨などで作られていました。縄文文化の人びとは、おしゃれとして身を飾るとともに、身を守る祈りをこめていたと考えられています。

また、ヒスイの大珠など特別な飾りは、ムラの有力者のもちものと考えられています。ヒスイは加工が難しく、新潟県の糸魚川でとれたものが交易で運ばれ、たいへん貴重なものだったことがうかがえます。

ヒスイは新潟県糸魚川周辺で産出されたもの。船泊遺跡の墓に埋葬されていた男性が身に付けていました(礼文町教育委員会所蔵)

耳飾りは今でいうピアスのような縄文時代の装身具です(国立歴史民俗博物館所蔵)

北海道には生息していなかったイノシシの犬歯で作られた装身具。人の歯列がデザインされています(洞爺湖町教育委員会所蔵)

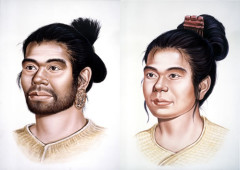

縄文文化の人びとは、男性も女性もいろいろな副葬品でおしゃれをしていたと考えられています(イラスト 石井礼子)

カリンバ遺跡の美しい副葬品を多数展示

恵庭市郷土資料館

漆塗りのくし、頭飾り、耳飾りなどの副葬品が大量に出土したカリンバ遺跡展のほか、縄文、続縄文、擦文(さつもん)文化など、恵庭に人が住み始めた約7千年前からの資料を数多く展示しています。

- リンク恵庭市郷土資料館