北海道の歴史と文化と自然

縄文のさらなる発展—続縄文文化

今から2000年前ごろになると、水田稲作と鉄器をつくる技術をもった弥生文化が西日本から東北地方までひろがります。一方、北海道には弥生文化がひろがらず、縄文文化が発展する「続縄文文化」が展開しました。しかし当時の人びとはほかの地域とも盛んに交流し、南の弥生文化とともに北のサハリンや大陸の文化の影響をうけながら、本州とは違う北海道らしい文化を形成してゆきました。

来なかった米づくり

縄文文化の終わりころから、西日本に米づくりの技術をもった人びとが海をこえてやってきます。この人びとは、中国の長江付近から水田稲作の農耕文化をたずさえてやってきたと考えられています。

弥生文化の人びとは、文様のない弥生式土器を用い、青銅や鉄など金属の道具も使っていました。今から2千数百年前、本州では弥生文化が広がり、縄文文化はおわりを迎えます。しかし縄文文化の人びとは、弥生文化の人びとから農耕を受け入れたり、混血したりしながら、現在の日本人の祖先となったとされています。また、このころ関東や東北地方は、西日本とくらべ縄文文化の人びとのDNAが多く受け継がれていることがわかっています。

東北地方では、米づくりが伝わった以降も、弥生文化が後退し、農耕から狩猟・採集に戻ったり、弥生式土器に縄文を施すものがあり、縄文文化の影響ものこされています。

北海道には、この弥生文化は伝わらず、米づくりは行われませんでした。

人びとは、引き続き縄文文化と同じ文様のついた土器を使い、縄文文化の伝統と暮らしを発展させていきました。また本州との交易によって、縄文文化にはない鉄器など金属の道具がもたらされたことで、狩猟、漁労、採集の技術が発達しました。2千数百年前から7世紀ころまで続いたこの文化を、「続縄文文化」とよんでいます。

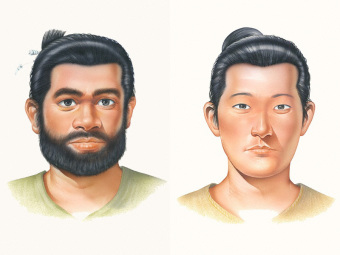

縄文文化の人びとと弥生文化の人びとを比較してみると、弥生文化の人びとの顔は上下に長く、のっぺりして鼻は低く、まぶたは厚く一重です。眉やヒゲも少なく、眼球のおさまる眼窩(がんか)は縄文文化の人びとのように角張らず、丸いことが特徴

(画像出典:IPA「教育用画像素材集サイト」))

続縄文文化初期の土器で、蛙の形がほどこされた非常にめずらしい資料です。高さは49.5cm、上部の口径は36.7cm(中標津町郷土館収蔵)

続縄文文化の多様性

続縄文文化の初めのころは、北海道の南西部と北東部は異なる文化が広がっていました。

南西部には、道南の恵山(えさん)(函館市)から名付けられた「恵山式土器」を用いた人々がいて、「恵山文化」と呼ばれています。

恵山文化には多くの貝塚が残されており、釣り針やモリなどがたくさん見つかっています。このことから海の生業に依存していた文化だったと考えられます。また有珠モシリ遺跡から南海産のイモガイ製貝輪が発見されるなど、南の本州との交流があったことがわかっています。また北東部では道南と異なる土器が使われ、副葬品として「コハク玉」が用いられました。芦別市の滝里安井遺跡からは約4000個の道内最大のコハクの首飾りが見つかっています。道北部のコハクにはサハリン産とされるものも見られ、北方との交流があったと考えられています。

続縄文文化後半には、北海道全域に「後北式土器」が広がり、この土器はさらに、東北地方や新潟県にまで広がりました。このころは東北地方北部にも、続縄文文化が広がったと考えられます。

余市町のフゴッペ洞窟では、1〜4世紀ごろの岩に描かれた刻画が見つかっています。小樽市の手宮洞窟で見つかったものも、かつては「古代文字」と言われることもありましたが、同じ刻画だとわかりました。しかし、この岩面に刻画をえがく文化がどこからきたのかは謎のままです。

続縄文文化前半の恵山文化の土器。文様は、口唇に刻みがめぐり、全体は幾何学的な沈線文と縞縄文で構成されています(北海道博物館所蔵)

恵山と弥生の交流を物語る

有珠モシリ遺跡

有珠湾のモシリ島で発見された、縄文文化の終わりころから続縄文文化にかけての遺跡です。面積1万平方mほどの小島全体が遺跡になっていて、続縄文文化の墓から南海でとれるイモガイで作られた貝輪が出土するなど、弥生文化と人的・物的交流があったことがわかります。

- 住所伊達市 有珠湾(噴火湾)

- リンク有珠モシリ遺跡(北の縄文 遺跡紹介)

元江別1遺跡は続縄文文化の遺跡で南北2カ所の墓からなり、計41基の土壙墓(どこうぼ)が発見されました。土壙墓からは、碧玉やコハク製の玉類3,669個などの副葬品が多数出土しました(江別郷土資料館所蔵)

大量のコハク平玉で作られたネックレス。続縄文文化の滝里安井遺跡から出土した墓の副葬品です(星の降る里百年記念館所蔵)

続縄文文化後半の後北式土器。文様は横走する隆起線と爪形の刺突文、帯状縄文で構成されています(北海道博物館所蔵)

後北式土器は、「江別式土器」ともよばれています。江別太遺跡は続縄文時代の遺跡で、深鉢式土器のほか、木製の皿などの容器、鹿角製のかんざし、コハク玉などの装身具、漁労道具、獲物の解体や木材の加工などに用いられた石ナイフなどが出土しました(江別市郷土資料館所蔵)

写真の画はシャーマンを表したものと考えられています(写真提供:余市町)

写真の画はシャーマンを表したものと考えられ、角が特徴的です(写真提供:小樽市)

200以上の不思議な画が壁面におどる

フゴッペ洞窟

フゴッペ洞窟は今から2000~1500年前の続縄文文化の遺跡で、奥行きと高さは約5m、洞窟内に200を超す線刻画があります。人が仮装したようなものから、舟、魚、海獣、4本足の動物のようなものがあり、宗教的儀礼の場であったと考えられています。現在は保護展示施設が建設され、洞窟から出土した後北式土器も展示しています。

- 住所余市郡余市町栄町87

- 電話0135-22-6170

約150年前に見つかり、研究が重ねられた

手宮洞窟

手宮洞窟は1866年に発見され、多くの研究者により調査された結果、今から約1600年前ころの続縄文時代の遺跡であることがわかりました。「角のある人」のほか、手に杖のようなものを持った人や四角い仮面のようなものをつけた人、角のある4本足の動物も描かれています。手宮洞窟保存館で実物を公開しています。

- 住所小樽市手宮1丁目3-4

- 電話0134-24-1092